MacBook Air レビュー |M3チップ搭載でパワーアップした、出張・旅行でピッタリなノートブック

▼ iPhone 15/15 Proの予約は公式オンラインショップから!

3月4日、Appleは新型MacBook Airを突如として発表。同月8日に販売を開始した。

新型MacBook Airは、M3チップを搭載したことで処理性能を向上させたマイナーアップデートモデル。ただ、中のSoCを更新したというだけではなく、画面を閉じた状態で2台のディスプレイに映像を出力できるようになるなど、細かい改善も行われている。

今回の新型MacBook Airの発表時、筆者はMWC帰りにイタリアを訪れていたが、発売日当日にApple Storeで店員さんにUSかUK配列モデルがあるか聞いてみたところ、偶然にもUK配列があるとのこと。円安の影響で欧州価格はだいぶ高く尻込みもしたが、これも運命と感じ、思い切って購入してみた。

せっかく旅行中に購入したので、本稿では新型MacBook Airの性能をチェックするとともに、旅行や出張などで使うデバイスとしてどうなのかについても考えてみたいと思う。以下レビュー。

今回レビューするモデルのスペック

今回レビューするのは、13インチMacBook Air (M3, 2024) の吊るしモデル、8コアCPU/8コアGPUモデル。RAM容量は8GB、ストレージ容量は256GB。カラーはミッドナイト。

具体的なスペックは以下のとおり。

| 購入モデル | 13インチMacBook Air (M3, 2024) |

|---|---|

| CPU | M3 (8コアCPU/8コアGPU) |

| メモリ | 8GBユニファイドメモリ |

| ストレージ | 256GB SSD |

| キーボード | UK配列 |

| インターフェース | ・Thunderbolt / USB 4ポートx2 ・MagSafe 3充電ポートx1 |

| カラー | ミッドナイト |

| 付属電源アダプタ | 30W USB-C電源アダプタ |

| 価格(税込) | 164,800円 |

ちなみに、MacBook AirのM3チップは、8コアCPU/8コアGPUと、8コアCPU/10コアGPUの2種類の構成から選べる。より高いグラフィック性能が欲しい場合には、8コアCPU/10コアGPUモデルを購入すると良いだろう。

13インチ 「MacBook Air (M3)」 のデザインをチェック

「MacBook Air (M3)」 のデザインをチェックしていこう。本モデルは、2022年に発売した先代のMacBook Air (M2)や、現行のMacBook Pro (M3/M3 Pro/M3 Max) と同様に厚みが均一のボディに、丸みを帯びた筐体四隅を採用したデザインになっている。

M3モデル(左)とM2モデル(右)をお店で比較。デザインはほぼ変わりなし

13インチMacBook Airの本体サイズは、幅30.41cm×奥行き21.5cm×厚さ1.13cm、重量は1.24kg。こちらも前モデルからの変更はなし。

| M2 MacBook Air | M3 MacBook Air | ||

|---|---|---|---|

| 本体サイズ | 幅 | 30.41cm | 30.41cm |

| 奥行き | 21.5cm | 21.5cm | |

| 高さ | 1.13cm | 1.13cm | |

| 重量 | 1.24kg | 1.24kg | |

片手でも持ち上げられる。見る角度によって色味が若干異なる

同じサイズ感の14インチMacBook Proと比べても、すこしばかり重量が軽いのがMacBook Airのひとつの特徴。片手でもヒョイっと持ちあげられることから、持ち運び性を重視するならMacBook Airを選ぶと良いだろう。

左:M3モデル/右:M2モデル

MacBook Airといえば、ミッドナイトのカラーを選ぶと指紋が付着しやすいのが難点だったが、今回の新型モデルはMacBook Proにも導入された、酸化皮膜シールを形成する素材を表面に採用。Appleいわく、以前より指紋が付着しにくくなっているという。

実際に触って確かめてみたところ、以前のM2モデルに比べると目立ちにくくなったような印象を受けた。触ったときの質感や色味の変化も感じられなかったことから、実際に使う上で不都合なことはないと思われる。

ただし、いくら指紋がつきづらくなったと言ってもやはり指紋は残ってしまうようで、角度によってはしっかりと指の跡が見えることも。1日も使えば表面でベタベタになってしまっている。ミッドナイトは他のカラーよりも指紋が目立ちやすいことから、気になる人はミッドナイト以外のカラーを選んだ方が良いかもしれない。

本体底面には、四隅にゴム足が4つ付けられていて、机やテーブルなどに設置したときに安定感を生み出してくれる。

ちなみに、MacBook Proは底面に 「MacBook Pro」 とモデル名が刻印されているが、MacBook Airにモデル名の刻印はない。画面下の 「MacBook Air」 の印字もM1モデルを最後になくなっている。

13インチモデルの画面サイズは、先代のM2モデルから引き続き13.6インチ。画面3辺 (上・左・右) のベゼル幅が狭く、画面縁いっぱいまで表示領域が広がるベゼルレスデザインが採用されている。

| MacBook Air (M2) | MacBook Air (M3) | |

|---|---|---|

| 画面サイズ | 13.6インチ | 13.6インチ |

| 画面 | Liquid Retinaディスプレイ 広色域(P3) True Toneテクノロジー |

Liquid Retinaディスプレイ 広色域(P3) True Toneテクノロジー |

| 最大輝度 | 500ニト | 500ニト |

| 解像度 | 2,560 x 1,664ピクセル (224ppi) |

2,560 x 1,664ピクセル (224ppi) |

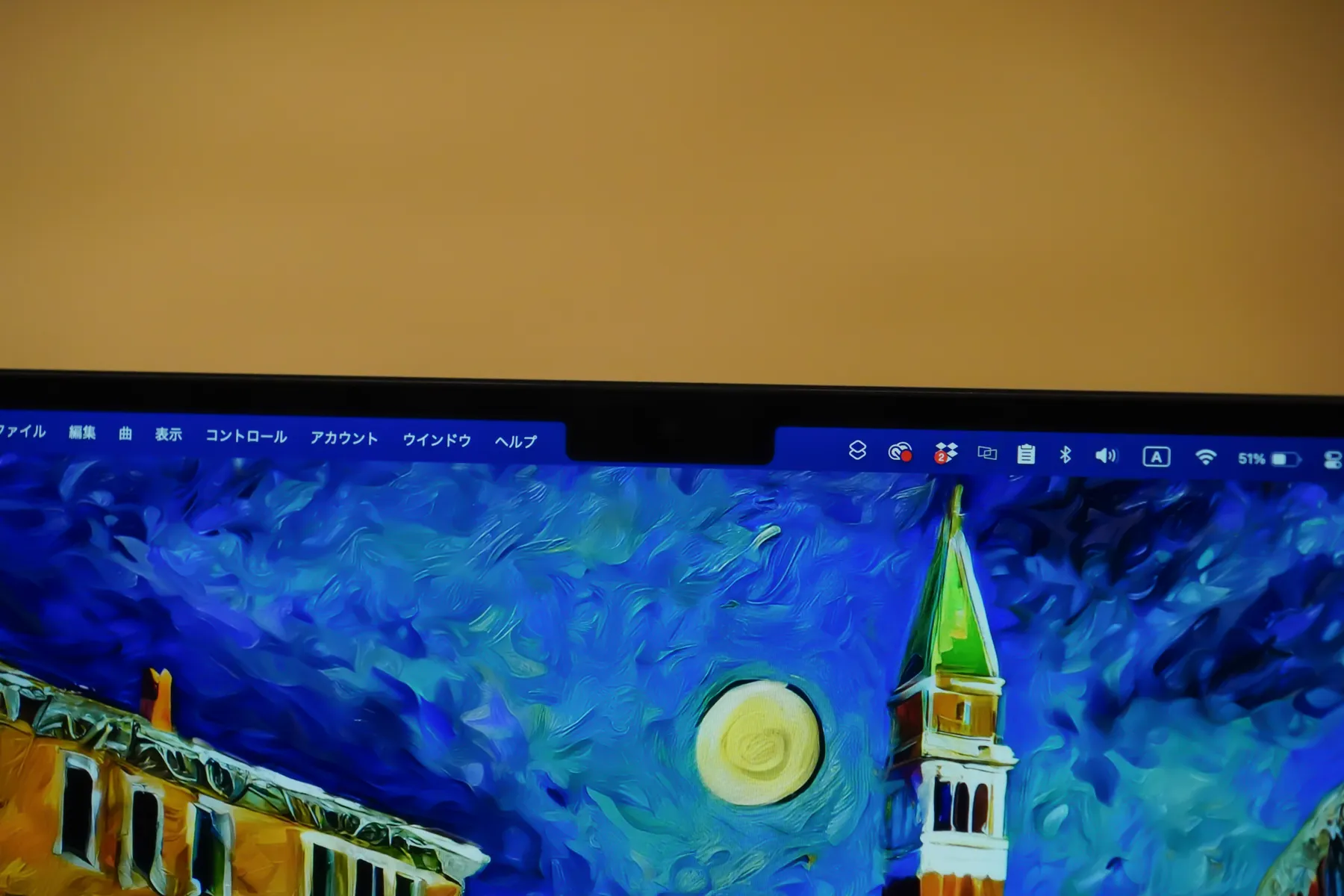

また、画面上部にはビデオ通話用のインカメラを搭載するためのノッチ(切り欠き)が引き続き設けられている。

ノッチはメニューバーの上に重なるため邪魔にはならないものの、一般的なノートPCの画面環境に慣れている方にとっては、画面の上から垂れ下がる黒い何かがあることに最初は違和感を感じるかもしれない。

ノッチ部分は矢印カーソルが通り抜けられる仕様になっている。また、アプリケーションによってはメニューバーの項目がノッチで隠れてしまうこともあるものの、そうした問題に遭遇した場合はアプリケーションを右クリックし、「情報を見る」 > 「内蔵カメラの下に収まるようにサイズ調整」 にチェックを入れることでノッチ内に項目が隠れないようにすることが可能だ。

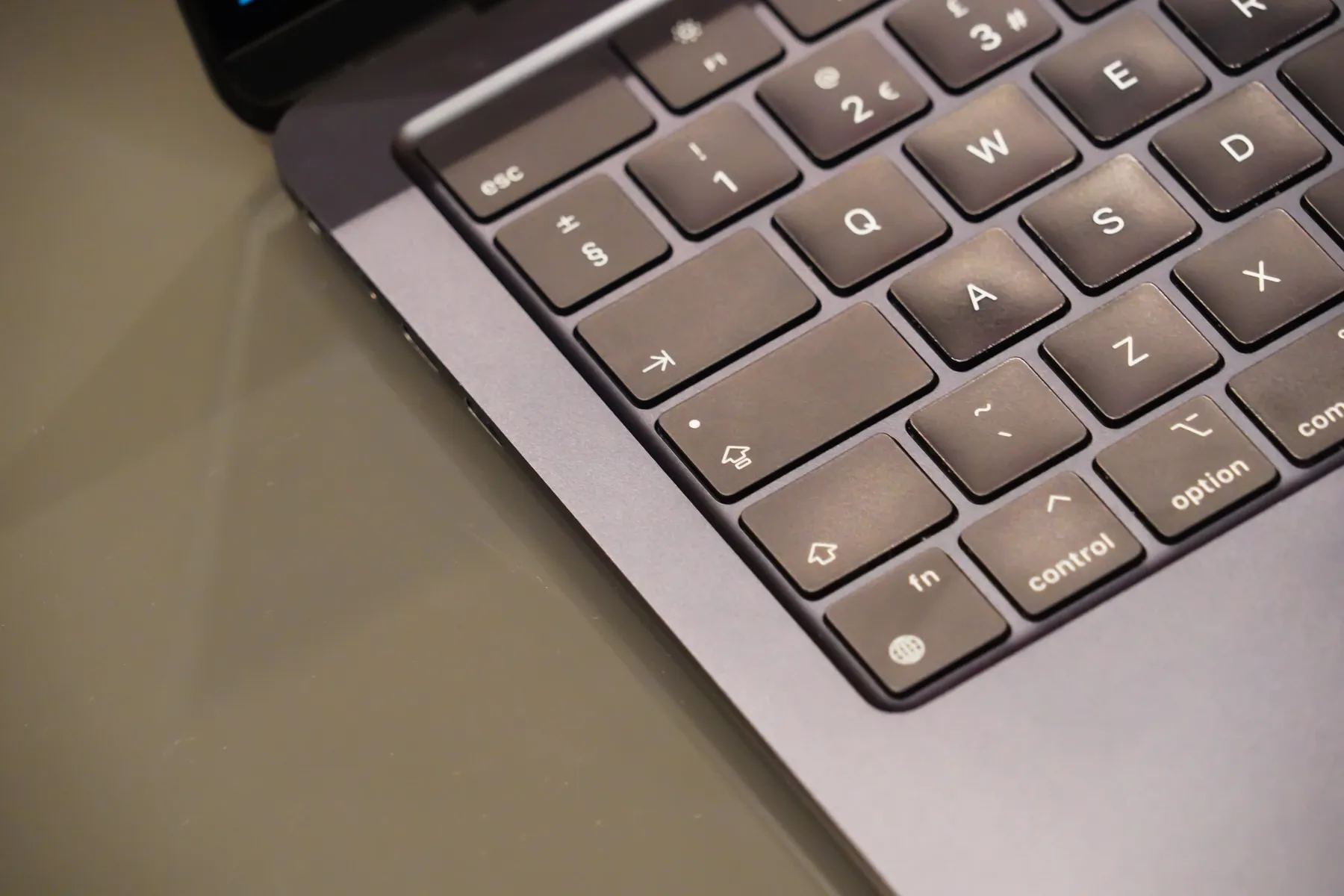

キーボードは、前モデルから変わらずシザー構造の 「Magic Keyboard」 が採用。新しいキーなどの追加はなく、十字キーも従来と同じ逆T字仕様だ。

ファンクションキーの右隣には、お馴染みのTouch ID用センサーが搭載。指紋を登録した指でタッチすることで、MacBook Airのロックを解除したり、各種ログイン、Apple Payの支払いができる。

キーボードの仕様はMacBook Proとほぼ同じであるものの、MacBook Proはいずれのカラーもキーとキーの間のカラーが黒なのに対し、MacBook Airはキーだけが黒でキーの周囲は本体と同じカラーが採用されている。本体とキーボードの一体感が高いことから、全体の統一感はMacBook ProよりもMacBook Airの方が上だと感じている。

キーボード下には、複数の指によるマルチタッチ操作や感圧タッチ (押し込み操作) に対応するトラックパッドが搭載されている。トラックパッドのサイズや使用感は先代モデルからほとんど変わっていない。

MacBook Airはキーボードとディスプレイの間にスピーカーが組み込まれている関係で、MacBook Proのようにキーボード左右にスピーカーグリルが設けられておらず、表面はつるんとしたデザインになっている。

搭載されているスピーカーは4スピーカーサウンドシステムで、ドルビーアトモスによる音楽や、映画視聴時の空間オーディオにも対応する。

本体側面には、充電用のMagSafe 3 ×1、Thunderbolt/USB4 ×2、有線イヤホン/ヘッドホンや外部スピーカーなどとの接続に使う3.5mmオーディオジャックが搭載。各コネクタの配置場所は、3.5mmオーディオジャックのみが右側面、その他はすべて左側面だ。

| MacBook Air (M3, 2024) |

14インチMacBook Pro (M3) |

14インチMacBook Pro (M3 Pro/M3 Max) |

|---|---|---|

|

|

|

MacBook AirはMacBook ProのようにHDMIやSDカードスロットは搭載されていないため、これらのポートを利用したい場合は別途USBハブを用意しておこう。

ちなみに、本体のバッテリーはMagSafe 3だけでなく、Thunderbolt/USB4経由でも充電可能。万が一MagSafe 3ケーブルを忘れたとしても、USB-C – USB-Cケーブルを持っていれば問題なく充電できる。

同梱物は、USB-C電源アダプタと2mのUSB-C – MagSafe 3ケーブル、そして恒例のAppleロゴのステッカー。電源アダプタは3種類から選択可能で、通常は30W USB-C電源アダプタが付属する。

この30W USB-C電源アダプタは、3,000円(税込)のオプション料金を払うことで、デュアルUSB-Cポート搭載35Wコンパクト電源アダプタや、70W USB-C電源アダプタに変更できる。

ただし、10コアGPU搭載のM3チップと512GB以上のSSDストレージを選択した場合は、3,000円を支払うことなく無料で上記の2つの電源アダプタに変更することができる。

ディスプレイ性能

13インチMacBook Air (M3) のディスプレイには、先代モデルに引き続き13.6インチの 「Liquid Retinaディスプレイ」 が搭載されている。また、広色域(P3)やTrue Toneテクノロジーにも対応する。

「Liquid Retinaディスプレイ」 は、MacBook ProのミニLEDテクノロジーを採用したディスプレイとは異なり、一般的な液晶ディスプレイとはなるものの、画面のキレイさや正確な色表現に定評のあるApple製品ということもあり、MacBook Airの画面は上位モデルに遜色ないくらいキレイなものになっている。

このキレイな画面のおかげで、写真や動画を常に正しい色味で表示することができ、コンテンツクリエイターは自身が意図したコンテンツを作り上げることができるだろう。画面輝度は500ニト。直日光の下で作業するにはやや厳しいが、一般的な明るさの環境であれば特に問題はないだろう。

左:MacBook Pro/右:MacBook Air

ちなみに、上位モデルにあたるMacBook Proには、小さなLEDバックライトを大量に搭載し、それらを1つずつコントロールするミニLEDテクノロジーを採用した 「Liquid Retina XDRディスプレイ」 が搭載されている。MacBook Airよりも画面輝度やコントラストが高く、最大120Hzのリフレッシュレートに対応しているため、対応アプリで画面がヌルヌルと動く。

残念ながらMacBook Airにはこのような機能は搭載されていないため、より綺麗で滑らかな画面に魅力を感じるなら、MacBook Proの購入を検討しよう。

「Liquid Retina XDRディスプレイ」 の詳細について知りたい場合は、当サイトで公開している14インチMacBook Pro (M3 Pro) のレビューをチェックしていただきたい。

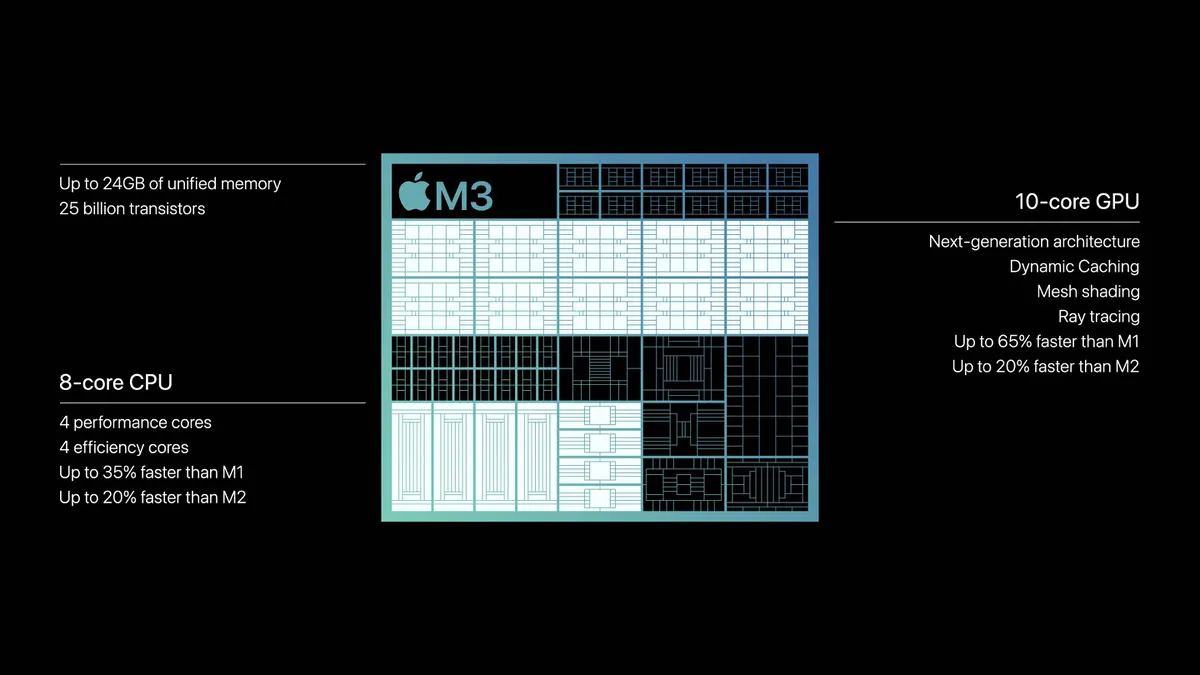

M3チップについて

(画像:Apple)

新型MacBook Airには、M2チップの後継SoC 「Apple M3チップ」 が搭載されている。

M3チップは3nmプロセスで製造された次世代Apple Silicon。昨年11月に発売した現行14インチMacBook Proに搭載されたものだが、これがMacBook Airにも展開されたかたち。

コア構成はCPUが最大8コア、GPUが最大10コアで、パフォーマンスはM1搭載モデルに比べて最大60%向上しているという。

| 搭載チップ | Apple M3 (8コアCPU/8コアGPU) |

|---|---|

| メモリ容量 | 8GB |

| ストレージ容量 | 256GB SSD |

今回筆者が検証に使用したレビュー機には、8コアCPU/8コアGPU構成のM3チップと、8GBのユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載している。それぞれの性能を計測してみた。

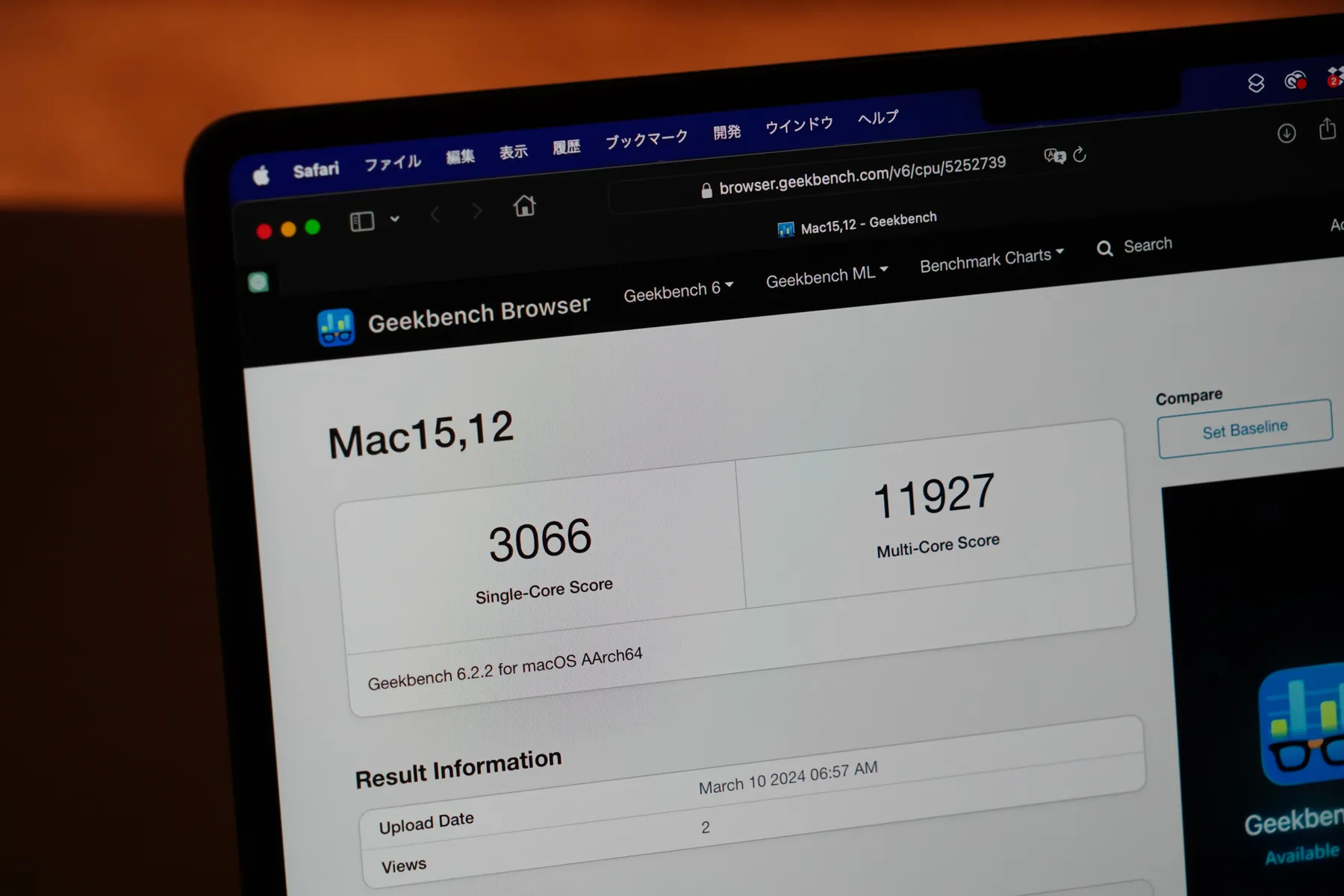

CPU性能

まずはCPU性能をチェックすべく、ベンチマークアプリ 「Geekbench 6」 でベンチマークスコアを計測した。

計測の結果、シングルコアスコアは3066、マルチコアスコアは11927となった。

| 製品名 | SoC | コア構成 | シングルコア | マルチコア |

|---|---|---|---|---|

| MacBook Air (13-inch, 2020) |

M1 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

2333 | 8310 |

| MacBook Pro (13-inch, 2020) |

M1 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

2334 | 8253 |

| MacBook Pro (14-inch, 2021) |

M1 Pro | 8コアCPU 高性能×6 高効率×2 |

2363 | 10314 |

| 10コアCPU 高性能×8 高効率×2 |

2376 | 12218 | ||

| M1 Max | 10コアCPU 高性能×8 高効率×2 |

2376 | 12218 | |

| MacBook Pro (16-inch, 2021) |

M1 Pro | 10コアCPU 高性能×8 高効率×2 |

2378 | 12202 |

| M1 Max | 10コアCPU 高性能×8 高効率×2 |

2378 | 12202 | |

| MacBook Air (13-inch, 2022) |

M2 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

2573 | 9646 |

| MacBook Pro (13-inch, 2022) |

M2 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

2587 | 9633 |

| MacBook Air (15-inch, 2023) |

M2 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

2591 | 9743 |

| MacBook Pro (14-inch, 2023) |

M2 Pro | 10コアCPU 高性能×6 高効率×4 |

2693 | 12416 |

| 12コアCPU 高性能×8 高効率×4 |

2644 | 14232 | ||

| M2 Max | 12コアCPU 高性能×8 高効率×4 |

2736 | 14501 | |

| MacBook Pro (16-inch, 2023) |

M2 Pro | 12コアCPU 高性能×8 高効率×4 |

2736 | 14501 |

| M2 Max | 12コアCPU 高性能×8 高効率×4 |

2736 | 14501 | |

| MacBook Air (13-inch, 2024) |

M3 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

3066 | 11927 |

| MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) |

M3 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

3127 | 12148 |

| M3 Pro | 11コアCPU 高性能×5 高効率×6 |

3138 | 14369 | |

| 12コアCPU 高性能×6 高効率×6 |

3167 | 15524 | ||

| M3 Max | 14コアCPU 高性能×10 高効率×4 |

3041 | 19175 | |

| 16コアCPU 高性能×12 高効率×4 |

3101 | 21067 | ||

| MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) |

M3 Pro | 12コアCPU 高性能×6 高効率×6 |

3121 | 15686 |

| M3 Max | 14コアCPU 高性能×10 高効率×4 |

3079 | 19057 | |

| 16コアCPU 高性能×12 高効率×4 |

3218 | 21398 |

M2チップを搭載した先代MacBook Airとスコアを比較してみたところ、シングルコアスコアは約19%、マルチコアスコアは約24%前後向上していることが確認できた。

M3チップのCPUコア構成が、M2チップと同じでありながらベンチマークスコアが向上したということは、各コアの処理能力が向上しているということを意味している。大幅な性能向上とまでは言えないものの、M2→M3で順当に性能を上げてきたと言えるだろう。

また、M1チップと比較すると、シングルコアスコアは31%、マルチコアスコアは44%アップしている計算だ。M2→M3の性能向上を体感するにはやや厳しいが、M1チップ搭載モデルから買い替えた場合は、よりハッキリと進化を感じられるかもしれない。

| 製品名 | SoC | コア構成 | シングルコア | マルチコア |

|---|---|---|---|---|

| MacBook Air (13-inch, 2024) |

M3 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

3066 | 11927 |

| MacBook Pro (14-inch, 2023) |

M3 | 8コアCPU 高性能×4 高効率×4 |

3127 | 12148 |

また、同じM3チップを搭載する14インチMacBook Pro (M3) との差について気になっている方もいると思う。ファンレス仕様のためかMacBook Proよりもわずかにスコアは低いが、大きな違いはないことから、同じM3チップ同士で性能差を気にする必要はないだろう。そもそも高い性能を求めるなら筆者としてはMacBook Pro (M3 Pro/M3 Max) の購入をオススメしたい。

GPU性能

次はGPU性能をチェックしていく。「Geekbench 6」 を使ってGPU性能 (OpenCLとMetal) のベンチマークスコアを計測してみた。

計測の結果、OpenCLは25667、Metalは41296。同じく8コアGPU構成のM2 MacBook Airと比較したところ、コア数が同じだからかほとんど変化は確認できなかった。

| 製品名 | SoC | GPUコア数 | OpenCL | Metal |

|---|---|---|---|---|

| MacBook Air (13-inch, 2020) |

M1 | 7コア | 18205 | 29508 |

| 8コア | 20079 | 32056 | ||

| MacBook Pro (13-inch, 2020) |

M1 | 8コア | 20014 | 31876 |

| MacBook Pro (14-inch, 2021) |

M1 Pro | 14コア | 36835 | 61395 |

| 16コア | 40453 | 65989 | ||

| M1 Max | 24コア | 65087 | 109033 | |

| 32コア | 70328 | 116532 | ||

| MacBook Pro (16-inch, 2021) |

M1 Pro | 16コア | 40453 | 66274 |

| M1 Max | 24コア | 68068 | 113062 | |

| 32コア | 70328 | 116532 | ||

| MacBook Air (13-inch, 2022) |

M2 | 8コア | 25252 | 41344 |

| 10コア | 27739 | 43923 | ||

| MacBook Pro (13-inch, 2022) |

M2 | 10コア | 27739 | 43923 |

| MacBook Air (15-inch, 2023) |

M2 | 10コア | 27926 | 45592 |

| MacBook Pro (14-inch, 2023) |

M2 Pro | 16コア | 45736 | 75372 |

| 19コア | 50275 | 81471 | ||

| M2 Max | 30コア | 72802 | 118453 | |

| 38コア | 85053 | 137576 | ||

| MacBook Pro (16-inch, 2023) |

M2 Pro | 19コア | 50295 | 81367 |

| M2 Max | 30コア | 72802 | 118453 | |

| 38コア | 85053 | 137576 | ||

| MacBook Air (13-inch, 2024) |

M3 | 8コア | 25667 | 41296 |

| MacBook Pro (14-inch, 2023) |

M3 | 10コア | 30332 | 47392 |

| M3 Pro | 14コア | 42773 | 68579 | |

| 18コア | 50299 | 77739 | ||

| M3 Max | 30コア | 92074 | 156823 | |

| 40コア | ??? | ??? | ||

| MacBook Pro (16-inch, 2023) |

M3 Pro | 18コア | 50299 | 77739 |

| M3 Max | 30コア | 92074 | 156823 | |

| 40コア | ??? | ??? |

ちなみに、10コアGPU構成のM3チップを搭載したモデルならもうすこし高いスコアが期待できる。参考として、10コアGPUを搭載したMacBook Pro (M3) のスコアはOpenCLが30332、Metalが47392 (筆者調べ) 。MacBook Proはファンを搭載しているのに対し、MacBook Airはファンレス設計ではあるものの、スコアにほとんど違いが見られなかったことから、ベンチマークスコアで見る限り、今回はファンの有無の違いはほとんど見られないことになる。

仕事柄、筆者はAdobe LightroomでRAW写真を現像・編集することが多いのだが、M2搭載モデルのときからMacBook Airでの写真編集はそれなりに快適で、M3モデルでもその快適さに変わりはないことから、「たまに写真を編集することがある」 程度の頻度ならM3 MacBook Airでも問題なく使えるのではないだろうか。

もし予算に余裕があるなら、オプションでメモリ容量を16GBあるいは24GBに増量したり、10コアGPU構成のM3チップに変更しておけば、より快適に動作するはずだ。より高い処理性能が必要な場合は、当然ながらM3 Pro以上のSoCを搭載したMacBook Proを購入するべきだろう。

Appleは、Macのゲーミング体験の向上に力を入れているが、ではM3 MacBook Airのゲーミング性能はどれほどのものなのだろうか。

検証したのは、高いPCスペックが求められる街づくりゲーム『Cities: Skylines』と、サバイバルホラーゲーム『バイオハザード ヴィレッジ』の2タイトル。

まずは『Cities: Skylines』について。本作は高いCPU性能が求められるゲームで、M2チップでは人口9万人に到達する頃には平均19fps程度で動作していたが、M3 MacBook Airで動作チェックをしたところ、同じ人口9万人の状態で19〜20fpsで動作していることが確認できた。やはりGPU性能は大きくは変わっていないようだ。

ちなみに、これはメモリ容量8GBで検証したものであるため、16GBで動作させた場合はもうすこし良い数字が出る可能性はありそうだ。

次に『バイオハザード ヴィレッジ』を動作させてみた。最初は処理負荷を一切考慮せず、画面品質を最高に設定する 「限界突破」 というグラフィック設定でプレイしてみたところ、やはり動作にもたつきが感じられ、プレイに支障が出ることがあった。

M3チップでプレイするときには、処理負荷と画面品質のバランスをとる 「バランス重視」 設定でプレイすると、比較的快適にプレイすることができた。もっと綺麗なグラフィックでプレイしたい場合は、M3 ProやM3 Maxを搭載したMacBook Proを利用した方が良さそうだ。

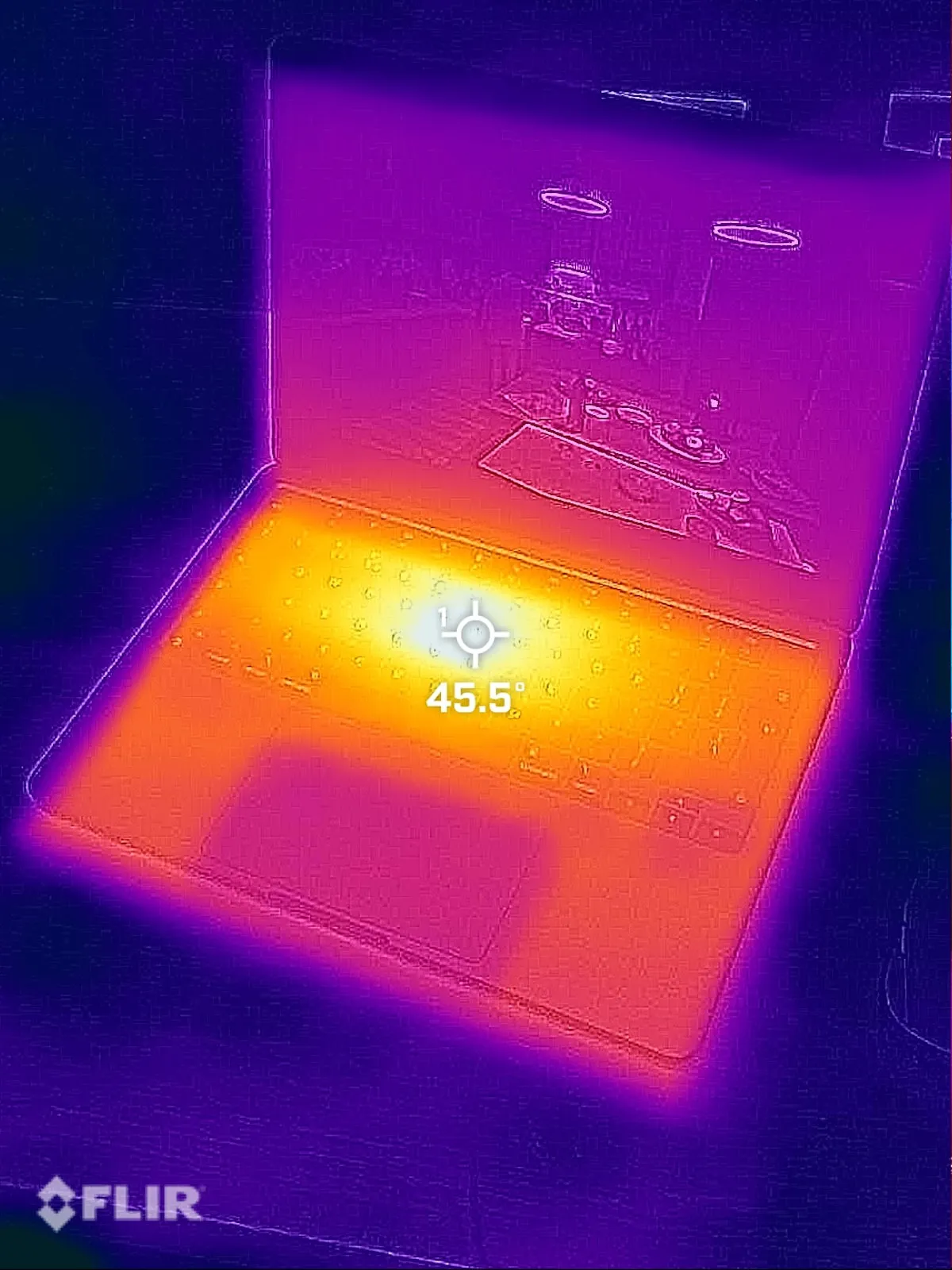

発熱量も調べてみた。『バイオハザード ヴィレッジ』を実行しているときは表面温度は最大45.5℃付近まで上昇しており、M2チップ搭載モデルとほぼ同じくらいになった。手で触るとかなり熱く感じる程度で、とても重い負荷がかかっていることがわかる。

MacBook Airがファンレス設計であることも影響しているのかもしれないが、これだと膝の上などに置いた状態でゲームをプレイするのはなかなかキツイので、できる限り机などに置いてプレイしたいところ。

内蔵SSD

MacBook Airには、内蔵ストレージとして高速SSDが内蔵されている。容量はデフォルトが256GB (上位モデルは512GB) で、CTOオプションで最大2TBまで増やすことが可能だ。

今回のレビューに使用した検証機は、標準構成の256GB SSDを搭載したモデル。SSDの転送速度をチェックするため、Blackmagic Disk Speed Testを使って読み込み/書き込み速度をテストしてみた。

| 製品名 | 書込速度(Write) | 読込速度(Read) |

|---|---|---|

| MacBook Air (M2, 2022) | 1421MB/s | 1527MB/s |

| MacBook Air (M3, 2024) | 2857MB/s | 2156MB/s |

テストの結果、Read (読み込み速度) が2857MB/s、Write (書き込み速度) が2156MB/sとなった。先代のM2 MacBook Airの256GB SSD搭載モデルよりも転送速度が向上している。

先代のM2 MacBook Airにおいて、256GB SSD搭載モデルはNANDフラッシュメモリが1つしか搭載されていないことから、NANDフラッシュメモリが2つ搭載されていたM1 MacBook Airよりも転送速度が低下していることが確認されていた。

しかし、YouTubeチャンネル 「Max Tech」 が今回のM3 MacBook Airを分解したところ、2つのNANDフラッシュメモリが搭載されていることが明らかになっている。複数のNANDフラッシュメモリがあることで、処理を分散して転送速度が向上するため、M1 MacBook Airと同じくらいの転送速度を実現できたというわけだ。

ストレージの性能は、写真や動画など大容量データの読み込み/書き出しに影響がある項目である上に、Thunderboltに対応した外部ストレージの場合はデータ転送にも影響がある。筆者の環境でもM3 MacBook Airでデータの読み込み/書き出し速度が向上したことが確認できたことから、これまでSSD転送速度の低下を理由に256GBではなく512GBのSSDを購入してきたユーザーは、今回のM3 MacBook Airでは安心して256GB SSDのままで購入していただきたい。

RAM性能+容量増量のススメ

MacBook Airに搭載できるメモリ(RAM)の容量は最大24GB。メモリ規格はLPDDR5。下記はメモリの転送速度をAmorphousMemoryMarkでチェックした結果だ。

今回のレビューに使用した検証機のメモリ容量は8GBだが、複数のアプリを立ち上げて作業しても比較的スムーズに動作していた。Apple Siliconはメモリ管理が以前よりも格段に上手になっていることから、メールの返信やWebページの閲覧など一般的な作業をする上でメモリ不足に陥ることはほぼなく、多少負荷が高い動作をさせてもサクサク動作するようになっている。

ただし、それはライトな作業だけに留めた場合であり、写真や映像の加工・編集や3Dレンダリングなどを動作させた際にはやはりメモリ不足を感じることもあった。メールやブラウジングなどライトユースを目的とする場合を除いては、これまで通り16GB以上の容量に上げておくことを基本的にオススメする。

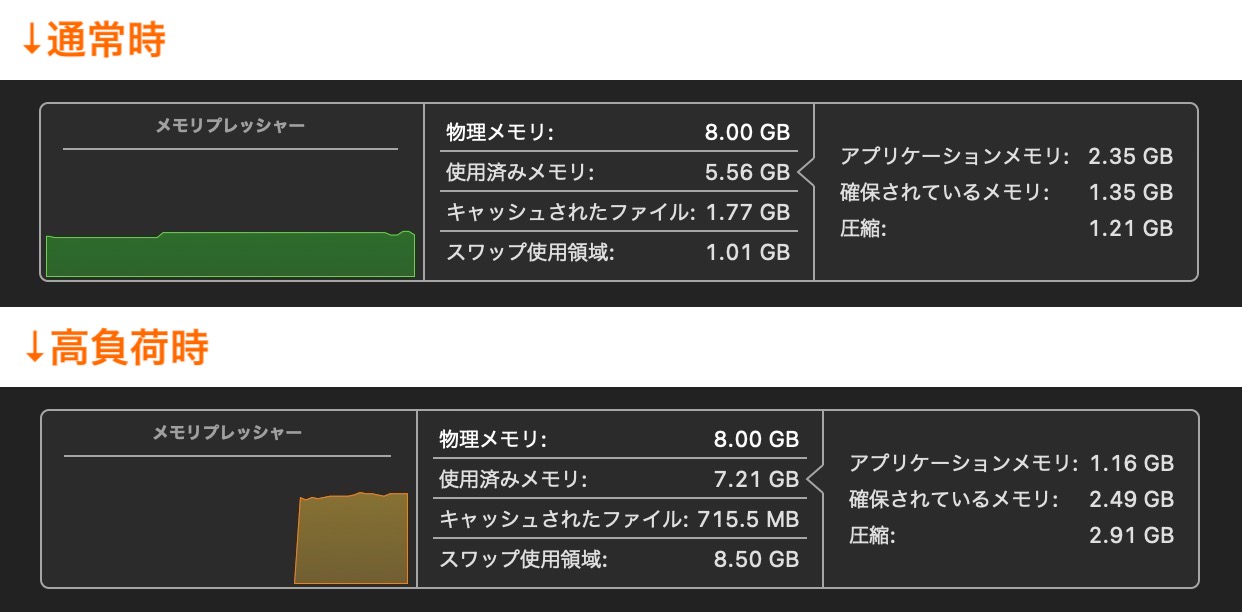

上記は、MacBook Airのメモリ使用状況をチェックしたときの画像。9つのアプリケーションを起動したときのメモリ使用状況で、メモリの使用量が8GB以内に収まっていることがわかる。しかし、アプリケーションの種類にもよるが10個以上のアプリケーションを動作させるとメモリの使用量は不足するようになりがちだ。

・緑色のメモリプレッシャー:コンピュータはすべてのRAMを効率的に使用しています。

・黄色のメモリプレッシャー:コンピュータのRAMが今後足りなくなる可能性があります。

・赤色のメモリプレッシャー:より多くのRAMが必要です。

ー アクティビティモニタユーザーガイドより引用

下は大量のメモリを消費する3Dゲームをプレイしたとき、つまり高負荷時のものになるが、メモリプレッシャーが黄色に変わっており、スワップ使用領域を使って動作している状況であることがわかる。筆者の経験則では16GBもあれば大抵問題はないと思うが、IllustratorやPhotoshopなどの画像編集ソフトや、前述の『Cities: Skylines』のようにメモリ容量を大量に消費する3Dアプリを動作させたい場合には24GBのメモリ容量も検討してみるべきかもしれない。

メモリを増量する場合、16GBにするなら30,000円、24GBにするなら60,000円のオプション料金が必要になる (価格はいずれも税込) 。MacBookシリーズのいずれも購入後のメモリ換装はできないため、購入時点でのカスタマイズが必要だ。

USB-Cについて

今回の新型MacBook Airに搭載されているUSB-Cポートは、「Thunderbolt / USB4ポート」 。先代のMacBook Airに搭載されていたものと同じもので、Thunderbolt 3やUSB4、DisplayPortと互換性があり、最大40Gb/sでのデータ転送に対応する。

内蔵ポートの転送速度を確かめてみた。検証にはUSB 3.2 Gen 2×2に対応した 「Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD」 を使用した。

「Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD」 を接続して計測してみたところ、転送速度はRead(読み込み)が920.9MB/s、Write(書き込み)が1716.7GB/sという結果になった。Thunderbolt 3やUSB-4に対応した製品ではないため、最大40Gb/sでは転送できなかったものの、それでもかなり高速に転送できている。

上記検証から得られた速度はこれでも十分高速な部類だと思うが、もしMacBook Airの「Thunderbolt / USB4」 の性能をフルで活かしたいのならThunderbolt 3やUSB4をサポートするデバイスを購入する必要がありそうだ。

ちなみに、MacBook Airに搭載されている 「Thunderbolt / USB4ポート」 は、すこしややこしいがMacBook Pro (M3 Pro/M3 Max) に搭載されている 「Thunderbolt 4 (USB-C) ポート」 とは仕様が異なり、最新のThunderbolt 4をサポートしないので、そこだけはぜひご注意いただきたい。

ディスプレイ出力

MacBook AirはUSB-Cケーブルを使用することで、外部ディスプレイに映像を出力できる。また、サードパーティのアクセサリを使ってHDMIポートを増設すれば、HDMI経由で映像を出力することも可能だ。

MacBook ProのようにHDMIポートは内蔵されていないため、もしホテルなどで備え付けのテレビに映像を出力するには別途アクセサリを持ち歩く必要があるが、最近はコンパクトなコンバーターも出てきているので、持ち運びの負担は少なく済むだろう。

(画像:Apple)

また、M1/M2チップを搭載したエントリー型のMacには、最大の弱点として出力できるディスプレイ数の上限が最大1台という制限があった。しかし、今回のM3 MacBook Airでは「画面を閉じた状態であれば」という条件付きで、最大2台の外部ディスプレイに映像出力できるようになった。

画面を開いた状態では、従来同様に外部ディスプレイへの映像出力は最大1台に制限されるものの、この仕様を嬉しく感じるユーザーもきっと多いはずだ。

1台もしくは2台の外部ディスプレイに映像出力をする際の解像度とリフレッシュレートは以下。

| M2 | 1台の外部ディスプレイで最大6K/60Hz |

|---|---|

| M3 |

MacBook Airを開いた状態 MacBook Airを閉じた状態 |

もちろん、MacBook Airの画面を閉じてしまうと、本体のキーボードやトラックパッドが使用できなくなるため、別途外部キーボードやマウスなどのデバイスを用意する必要はある。

また、2台以上の外部ディスプレイに映像を出力したい場合には、Display Linkのディスプレイアダプタに対応したアクセサリを使用するという裏技がある。たとえば、昨年12月に発売した 「BenQ beCreatus DP1310 13-in-1 ハイブリッドドッキングステーション」 なら、最大3台の外部ディスプレイに4K@60Hzでの映像出力が可能だ。詳細については以下のレビューをチェックしていただきたい。

キーボード

新型MacBook Airのキーボードには、お馴染みのシザー構造を採用したMagic Keyboardが搭載されている。

MacBookシリーズのMagic Keyboardは、Intelプロセッサ搭載のMacBookシリーズで搭載されていたバタフライ構造のキーボードより打鍵音や打ち心地が良くなった上に、故障率が低いため、使いやすく信頼感があるキーボードだ。

新型MacBook Airのキーボードは、MacBook Proとほとんど変わらない仕様で、キーボードの配置も大きく変わっていないことから、多くの人が問題なく使用できるだろう。

スピーカー性能

新型MacBook Airには、4スピーカーサウンドシステムが搭載されている。ドルビーアトモスによる空間オーディオもサポートしており、音楽や映画を視聴する際に立体的なオーディオを楽しむことができる。

実際にApple Musicで音楽を聴いてみると、ラップトップとしてはかなり高い音質に仕上がっている。特にスピーカーが4つあることで、空間的な音が楽しめるように。エントリーモデルながらとても良い音が楽しめる。

また、ドルビーアトモスによる音楽や、映画視聴時の空間オーディオにも対応するため、Apple Musicの空間オーディオや、ドルビーアトモス対応の映画/ドラマを立体的な臨場感あふれる音で楽しむことができるのも大きな特徴だ。MacBook Airの内蔵スピーカーは、YouTube動画を視聴したり、Abema TVなどでテレビ番組を視聴したりする分には十分な性能。出先で友達と一緒に音楽を聴いたりするにも十分なはずだ。

(画像:Apple)

ただし、当然ながら2つのツイーターと4つのフォースキャンセリングウーファーによる6スピーカーシステムを採用したMacBook Proと比べるとやや音質は落ちてしまう。MacBook Proのそれはもっと解像度が高く、音の広がりもより優れる。

もとより高い音質を求めるユーザーならば内蔵スピーカーではなく外部スピーカーを使用すると思うのだが、MacBook Airでプロレベルの本格的なサウンドを楽しみたいのであればハイエンドな外部スピーカーやヘッドホン等を使うのが改めてオススメとなる。

ちなみに、今回の新型MacBook Airは、キーボード左右のスピーカーグリルはなく、キーボードとディスプレイの間にスピーカーが組み込まれている。耳を近づけてみると、MacBook Airの内部 (もっというと底面あたり) から音が響いてくるような感覚がある。

キーボード左右にスピーカーグリルが搭載されていたM1以前のモデルに比べると、机に音を反射させて音を響かせるという特性が強くなったことから、机やテーブルなどの硬い素材のものの上に置いた方がより良い音で聴けるはずだ。

電源関係

バッテリー持ち

MacBookは内蔵チップが高効率のApple Siliconに変更されたことで、バッテリー持ちが劇的に改善されている。かつてのIntelプロセッサ時代は4〜6時間の駆動に留まっていたが、Apple Siliconを搭載するようになってからは10時間以上の駆動も一般的になった。

Apple公式サイトの技術仕様によると、今回の新型MacBook Airのバッテリー持ちは最大18時間。これはM2 MacBook Airから変わらないことになる。

では、実際に使用するとどれほどのバッテリー持ちになっているのか。画面輝度を50%に設定し、YouTubeで4K動画を流し続けて30分おきにバッテリー残量をチェックしてみた。

| 経過時間 | バッテリー残量 |

|---|---|

| 計測開始 | 100% |

| 1時間 | 96% |

| 2時間 | 85% |

| 3時間 | 74% |

| 4時間 | 65% |

| 5時間 | 55% |

| 6時間 | 46% |

| 7時間 | 37% |

| 8時間 | 26% |

| 9時間 | 17% |

| 10時間 | 6% |

| 11時間 | 0% |

計測の結果、1時間に9〜10%ずつバッテリーが減っていき、最終的には11時間前後駆動し続けることができた。以前のM2 MacBook Airとほぼ同じ結果になったことから、一般的な使い方をした場合のバッテリー持ちはほとんど変わらない可能性が高いと言えるだろう。

今回実施したテストはあくまでYouTubeで映像を再生させ続けるというシンプルな作業をさせただけだったが、M3チップはM2チップよりも処理性能が上がっていることから、写真や動画の書き出しなどの重い作業をさせるときにはバッテリー持ちが向上する可能性がある。今回の結果はあくまでも 「一般的な作業をした場合」 のバッテリー持ちだと捉えていただきたい。

充電速度

M3 MacBook Airには、磁気コネクタの 「MagSafe 3ポート」 が搭載されており、充電ケーブルを磁石の力でカチッとくっつけて本体を充電できる。充電ケーブルに足を引っ掛けてしまってもケーブルだけが外れて、MacBook Airが床・地面に落ちてしまうのを防げるという便利なものだ。

また、高速充電に対応しており、M2 MacBook Airでは最大60〜70W程度で充電できることが確認できていたが、果たしてM3 MacBook Airではどうだろうか。

実際に検証してみた。まずは付属する純正の30W USB-C電源アダプタを繋いでみたところ、最大出力である30W程度で充電することができていた。ただし、これだと出力が弱くて充電に時間がかかるので、次はサードパーティ製の充電器も試してみた。

単ポートで最大120Wまで出力できる 「Anker 737 Charger (GaNPrime 120W)」 を接続してみたところ、システムレポートでは100Wと認識され、実測値は19.1V x 3.21A=61.31Wとなった。

上記の検証結果から、M3 MacBook Airの入力上限はM2 MacBook Airとほぼ同じで60〜70W程度だと考えるべきだろう。

もし上限の70Wで充電したい場合はMacBook AirのCTOオプションとして用意されている70W USB-Cアダプタを購入するのがベストだ。単体で購入することも可能で、その場合の価格は7,800円となるが、CTOオプションで注文すると3,000円に抑えられる (いずれも税込) 。

あとからサードパーティメーカーから購入することもできるが、70W~100Wのレンジの充電器は安全面への考慮などで意外と高価にはなるため、個人的にはCTOオプションとして購入するのが一番オススメ。もしサードパーティを選ぶなら2ポートや4ポートなど多ポートの充電器を購入したい場合に有効だろう。個人的には、今回使用した 「Anker 737 Charger (GaNPrime 120W)」 や 「Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN)」 、「Anker 547 Charger (120W)」 あたりがオススメだ。

Thunderbolt / USB4ポート経由で充電中

なお、本体の充電はMagSafe 3ポートだけでなく、Thunderbolt / USB4ポートからも可能だが、MagSafeポートを使用すればThunderbolt / USB4ポートを消費せずに済むというメリットがある。

また、Thunderbolt / USB4ポートを使用したときの入力は18.6V x 3.53A = 65.66WとMagSafeとほぼ同じくらい。ただし、ポートの節約と落下防止なども含めてMagSafeに勝る部分はないことから、MagSafe 3ケーブルが手元にある場合は積極的に使うと良いのではないだろうか。

Intel → M3チップ (Apple Silicon) の恩恵

ここからは、M3チップが搭載されたことで、新型MacBook Airで何ができるようになったのかをまとめたいと思う。

まずはIntelプロセッサ搭載モデルからの買い替えを検討している人のために、IntelプロセッサからApple Silicon (M3チップ) になったことで得られる恩恵を簡単にまとめてみた。

- 一部のiPhone/iPadアプリがMacで動作可能に

- 既存のMacアプリも動作する

- 発熱が少なくなった

- バッテリー持ちが大幅向上

注目すべきは、プロセッサの発熱が少なくなったことで高い処理効率を維持し続けられるようになり、高パフォーマンスのまま長時間使用し続けられるようになったこと。通常の作業をする程度なら本体が高熱になることはほとんどなくなったため、ももの上に乗せての作業も快適だ。

また、Intelプロセッサ搭載モデルでは実際のバッテリー持ちが4〜6時間程度とあまり良くなかったが、Apple Silicon搭載モデルの場合は処理効率が向上しており、消費電力が少なくなったため、作業内容によっては10時間以上駆動し続けられることもある。バッテリー持ちの大幅向上はApple Siliconのもっとも大きな恩恵とも言えるだろう。

左:M3モデル/右:M2モデル

次にM2チップからM3チップになったことで得られた恩恵についてまとめていく。

M2→M3で大きく変わったのは、最大2台の外部ディスプレイに映像出力ができるようになったこと。画面を閉じた状態でなければ利用できない機能ではあるが、外部ディスプレイの使い方のバリエーションが増えたと考えると良いアップデートだったと言えるだろう。

また、当然だがCPUやGPU性能などチップ性能は向上している。ただし大きな性能向上にはならなかったことから、この点に関しては恩恵は小さめだと認識しておいていただきたい。

Intel → M3チップ (Apple Silicon) の不利益

Intelプロセッサ搭載モデルからApple Silicon搭載モデルになることで得られる恩恵は多数あるが、もっとも大きなデメリットが外部ディスプレイへの画面出力数が制限されること。

Intelプロセッサ搭載モデルでは、MacBook Air本体のディスプレイに加えて、最大2台の外部ディスプレイへの映像出力が可能だった。M3チップになったことで画面を閉じた状態で最大2台の外部ディスプレイに映像出力ができるようになったものの、これだと本体のディスプレイは使えないため、Intelプロセッサ搭載モデルの方が出力できる画面数自体は多いことになる。

(画像:Apple)

Display Linkのドライバーに対応したUSB-Cハブなどのアクセサリを使うことで、より多くの外部ディスプレイに映像を出力することはできる。ただし、Appleが公式でサポートしているものではないことに加えて、アクセサリによっては4K画質をサポートしないなど画質が低いものもあるため、使用は自己責任ということになるだろう。心配ならやはりMacBook Pro (M3 Pro/M3 Max) を選んでおいた方が安心できると思われる。

また、Apple Siliconを搭載したMacではeGPUが使用できない点にも注意が必要だ。もしeGPUが必要なほどの高いグラフィック性能を必要とする作業をするなら、MacBook ProやMac Studioなどの高性能モデルの購入を検討した方が良いだろう。

まとめ

以上、MacBook Air (M3, 2024)のレビューをお届けしてきた。

今回の新型MacBook Airは、M2→M3になったことによる性能向上はそこまで大きくはなかったものの、画面を閉じた状態で最大2台の外部ディスプレイに映像出力ができるようになったのは嬉しい改善だったのではないだろうか。

たとえば、自宅や職場にMacBook Airの画面よりも大きな外部ディスプレイが2台あったとして、MacBook Airの画面を閉じて接続すれば、大きな画面でのデュアルディスプレイ環境を構築できる。MacBook Airと外部ディスプレイの扱い方に新たな選択肢が生まれたことで、より多くのユーザーのニーズを満たせるMacBook Airになることができたはずだ。

特に、M1 MacBook AirやIntelプロセッサ搭載MacBook AirからはCPU・GPU性能ともに大きく向上しているため、M1チップもまだ現役ながらもそろそろ買い替えのタイミングが近づいてきているなあと個人的には感じている。

また、256GB SSDのNANDフラッシュメモリが2つに戻ったことで、転送速度が改善されたのも地味ながら嬉しいポイント。SSDの転送速度低下を理由にSSD容量を256GB→512GBにアップグレードする必要がなくなり、オプション費用の3万円を節約できるようになった。

ただし、すでにM2 MacBook Airを持っている人がM3 MacBook Airに買い替えるべきかどうかは微妙なところ。日々の作業環境を振り返ってみて、最大2台の外部ディスプレイに映像出力ができる点に大きな恩恵を感じたなら買い替えるのもありだが、M2チップの性能に満足しているなら、今すぐ買い替える必要はないというのが筆者の意見だ。買い替えを迷っている人がいたら、参考にしていただきたい。

最後にかなり個人的な感想として。今回海外旅行中にMacBookを買うという経験をしたわけだが、やはりMacBook Airは軽くていいなあと改めて感じた。

今回筆者はスペイン・バルセロナのMWCをはじめ海外取材をこなしながら、約1ヶ月くらい海外を放浪するつもりだった。とある理由で最終的にはイタリアを (仕事の日を入れて) 3週間近くブラつくことになったわけだが、1ヶ月の間に発生する日常のタスクや作業を1台に任せるにはMacBook Proが一番ということで、今回は14インチMacBook Pro (14-inch, M3 Pro, 2024) を持ってきている。

そこで偶然にも触ることになったMacBook Air。軽いのは分かっていたことだけど、長く旅をするならMacBook ProよりもMacBook Airの軽さが魅力的だと感じた。充電に必要な電力も小さくて済むし、なかなか電源が確保しづらい海外旅行向きだとも思った。

ただ、一方でホテルのディスプレイに映像を出力するには、HDMIポートが搭載されているMacBook Proが便利かもしれない。HDMIへの変換アクセサリを含めたら、MacBook Proと重量差に違いは無くなってしまう。旅行先でどんな作業をするかにもよると思うが、個人的には今後もユーティリティ性の高いMacBook Proを一番に選ぶかもしれない。MacBook Airは、大量の写真を撮る機会の少ない国内の取材用かな。

▼ iPhone 15/15 Proの予約は公式オンラインショップから!

Apple、Appleのロゴ、Apple Pay、Apple Watch、FaceTime、GarageBand、HomePod、iMovie、iPad、iPhone、iPhoto、iSight、iTunes、Retinaは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※App Store、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。

(当サイトで使用している画像は、いずれも正しい形での引用を行うか、各権利者に許諾を得て掲載しています。)